Ein Satiriker mit feiner Spitze

Alleinstehend

31. Oktober 2025

Wir sind ein Teil der Erde

31. Oktober 2025Anlässlich der Hochzeit von Erzherzog Ferdinand von Österreich mit Prinzessin Beatrice d’Este im Jahr 1771 wurde die Oper „Ascanio in Alba“ uraufgeführt. Das Werk war ein Auftragsstück, dessen Musik der erst 15-jährige Mozart in nur dreieinhalb Wochen komponierte. Der Text stammte von dem italienischen Lyriker und Satiriker Giuseppe Parini.

„Das Jahr 1729, das uns Deutschen Gotthold Ephraim Lessing schenkte, beglückte die italienische Nation mit Giuseppe Parini. Die Literaturgeschichte beider Völker hat darum, glaube ich, allen Grund es ein gesegnetes zu nennen. Wie Lessing das deutsche Theater reformierte, so richtete Parini die italienische Lyrik aus dem Staub der Verkommenheit empor.“ – so kann man in der Literaturbeilage des „Boten für Tirol und Vorarlberg“ 1879 lesen. Wer ist dieser Lyriker, nach dem eine Straße zwischen Obermais und Untermais benannt ist, auf deren Schildern zuvor der Name des österreichischen Schriftstellers Peter Rosegger zu lesen war?

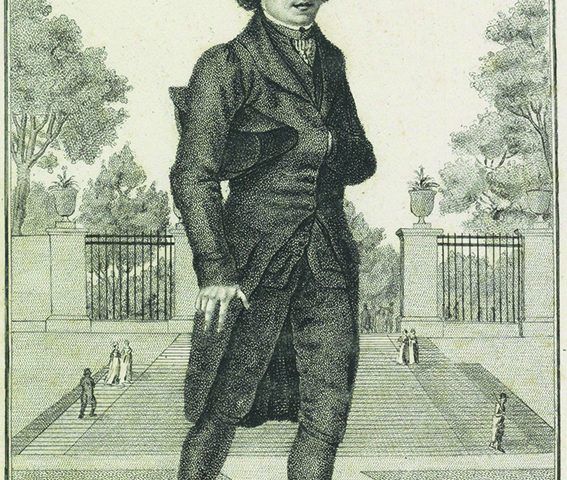

Giuseppe Parini wurde 1729 als Sohn eines Tuchhändlers im kleinen lombardischen Ort Bosisio geboren, der heute zu seinen Ehren den Namen Bosisio Parini trägt. Er wurde zunächst von den Ortsgeistlichen unterrichtet, um ihn auf ein Theologiestudium vorzubereiten. Dieses war die Voraussetzung, damit eine Großtante seine Ausbildung finanzierte und ihn schließlich zu ihrem Erben machte. Trotzdem konnte er davon nicht dauerhaft leben. So nahm er eine Stelle als Hauslehrer an und bekam Zugang zu den höherstehenden Kreisen. Hier erhielt er die Gelegenheit, das Leben des Adels aus nächster Nähe zu beobachten, aber auch die Ideen der Aufklärung kennenzulernen. Voltaire, Rousseau und Montesquieu gehörten von nun an zu seinen intellektuellen Begleitern. Seine ersten eigenen literarischen Arbeiten blieben jedoch weitgehend unbeachtet. Als er mit seinem satirischen Gedicht „Il mattino” einen ersten Erfolg verbuchen konnte, war er bereits über 30 Jahre alt. Zusammen mit drei weiteren Gedichten wurde das Werk unter dem Titel „Il giorno“ veröffentlicht und begründete seinen literarischen Ruhm. In ihnen beschreibt er das müßige und lasterhafte Leben des mailändischen Adels, das er mit feinster Ironie geißelt. Und er tat dies in einer Weise, die ganz anders klang, als man es bis dahin gewohnt war. Er verwendete eine neue Sprache, vornehm, höchst gewählt und ohne Schwulst. Er zeichnete das Porträt einer Gesellschaft, die an sich selbst erstickte. Doch es war kein Spott aus der Ferne, sondern eine Form der Pädagogik: Parini wollte verbessern, nicht bloß entlarven. Dass die lombardische Aristokratie trotz der sprachlichen Finesse davon keineswegs begeistert war, ist nachvollziehbar. Doch er hatte mit Karl Joseph Firmian, dem Gouverneur der damals österreichischen Lombardei, einen mächtigen Fürsprecher, der ihn sehr schätze und später sogar mit der Leitung der Zeitung „Gazzetta di Milano“ betraute. Auch sonst pflegte er ein gutes Verhältnis zum Habsburgerreich. In seinem Werk „Versi e prosi“ befinden sich zwei Sonette, die er Maria Theresia und ihrem Sohn Kaiser Joseph II. widmete. 1796 musste er mitansehen, wie Napoleon seine Heimatregion eroberte. Wenige Monate nach dem erneuten Einmarsch der Österreicher starb der Lyriker im August 1799. Parini war Aufklärer und Ästhet, Idealist und Ironiker – ein Dichter, der an die Vernunft glaubte, ohne Schönheit und Gefühl zu verleugnen.

Obwohl er Geistlicher war, gehörte er den Freimaurern an und machte daraus kein Geheimnis. Mit 30 Jahren war er in die Mailänder Loge „L’Oriente“ aufgenommen worden. Die Gründe für seinen Beitritt waren sein Interesse an der Aufklärung sowie die Ideale von Gleichheit, Freiheit und Erkenntnis. In seinem berühmtesten Werk „Il giorno” finden sich einige symbolische Verweise auf die Geheimlehre. Dies war keineswegs unüblich. Auch von dem eingangs erwähnten Wolfgang Amadeus Mozart, der einen seiner Texte vertonte, ist bekannt, dass er Mitglied einer Wiener Loge war und freimaurerische Gedanken verarbeitete.

Christian Zelger