Tal der Gegensätze

Meraner Traubenfest -Gute Weine, cooler Sound, am 18. und 19. Oktober

6. Oktober 2025

Mit Rückgrat und Überzeugung

16. Oktober 2025Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Vor 80 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit – Symbol für die industrielle Vernichtung von Millionen Menschen. Vor 80 Jahren verwüsteten zwei Atombomben Hiroshima und Nagasaki, töteten Hunderttausende und prägten das Leben nachfolgender Generationen. 2025 bietet reichlich Anlass, innezuhalten, nachzudenken und aus der Geschichte zu lernen. Im MuseumPasseier erinnert eine Sonderausstellung an diese Zeit im Tal.

von Josef Prantl

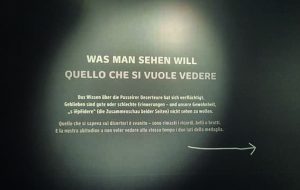

„Man sieht, was man sehen will“ lautet der provokante Titel. Es sind Geschichten von Deserteuren, deren Familien, von Sippenhaft und Banditentum. „Passeier war am Ende des Zweiten Weltkriegs ein Tal der Gegensätze“, sagt der Historiker Armin Mutschlechner. In keinem anderen Tal hat es anscheinend so viele Deserteure gegeben, in keinem anderen Tal war aber auch die Repression von Seiten der lokalen Nazis im Zusammenwirken mit den Behörden so hart wie im Passeiertal. Aus den drei Gemeinden St. Martin, St. Leonhard und Moos gab es rund achtzig namentlich bekannte Deserteure, dazu kamen Deserteure von auswärts, die sich im Tal aufgehalten haben. „Unsere Erinnerung im Tal ist geteilt in ein Für und Wider zu den Deserteuren“, steht in großen Lettern am Eingang der Sonderausstellung im mittelalterlichen Steinkeller des Sandwirts. Mit der Ausstellung wagt das Museum eine Rückschau auf ein Kapitel Passeirer Geschichte, „über das Schweigen gelegt worden ist“, wie Museumleiterin Judith Schwarz schreibt.

Partisanen oder Fahnenflüchtige?

Flucht oder Front, mitmarschieren oder desertieren, verraten oder schweigen, gehorchen oder widersetzen? Bis heute wird über die sogenannten „Passeirer Partisanen“ inhaltlich wie emotional unterschiedlich diskutiert. Nicht nur in Geschichtsbüchern wird gern das Heroentum der Passeirer hervorgehoben – zur Zeit Andreas Hofers ebenso wie unter der Herrschaft der Nationalsozialisten. „Die Geschichten zu den Passeirer Deserteuren waren hingegen immer zu aufgeladen, zu nah, zu wenig heldenhaft“, fasst das Ausstellungsteam um Annelies Gufler, Monika Gögele, der Grafikerin Barbara Pixner und Judith Schwarz zusammen. Die wahre Geschichte der Passeirer Partisanen könne auch das Museum nicht liefern, wohl aber eine Auseinandersetzung mit den widersprüchlichen Gefühlen, die sie bis heute auslösen, betont Monika Gögele, die Vorsitzende der Stiftung MuseumPasseier.

Die Sonderausstellung versucht, mit Tonaufnahmen und Illustrationen den Spuren der Vergangenheit nachzugehen. Ein heikles Thema bleibt es allemal: Auf der einen Seite stehen Fahnenflüchtige, auf der anderen NS-Schergen, die ganze Familien ins Lager nach Bozen deportierten. Darüber wurde gesprochen – und ebenso geschwiegen.

Museumsmitarbeiter David Hofer führt durch die Ausstellung

Passiver Widerstand

Als sich Carlo Romeo vor 20 Jahren in seinem historischen Roman auf die Spuren der Gufler-Bande machte, rückte das Thema etwas in den Mittelpunkt. Die Männer, die sich der Wehrmacht entzogen, die untertauchten, sich in Passeier versteckten, waren für die einen Helden, für die anderen Banditen. So richtig einordnen lassen sie sich nicht. „Wer desertiert, leistet passiven Widerstand und schwächt das System“, sagt Armin Mutschlechner. Andererseits spitzen sich die Ereignisse erst in den letzten Kriegsmonaten 1945 zu. Von einem organisierten Widerstand gegen die Nazis kann in Passeier wohl kaum die Rede sein. Rund 6000 Menschen lebten damals im Tal, mehr als 1000 Männer waren zwischen 1939 und 1945 als Soldaten im Krieg.

154 von ihnen fielen, 42 blieben vermisst. Unter den etwa 80 Deserteuren verloren vier ihr Leben, während ihre Angehörigen meist in das Durchgangslager Bozen deportiert wurden. Für die deutschen Besatzer galt das Passeiertal als Partisanengebiet. „Ich habe das Schild ‚Achtung Partisanengefahr‘ am Anfang des Passeiertals 1944 persönlich gesehen“, erinnerte sich 1951 der Kooperator von St. Leonhard. Ein Beweisfoto dafür gibt es allerdings nicht, auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird.

Die große Razzia vom 21. September 1944

Je mehr Passeirer desertierten, desto härter reagierten die Behörden. 16 Familien kamen am 21. September 1944 ins Lager nach Bozen, als Geiseln verschleppt, ein Akt der Sippenhaft, um die Söhne und Brüder zu bestrafen, die der Wehrmacht desertiert waren. An jenem Donnerstag war Markt in St. Leonhard, als die SS mit Unterstützung einheimischer Helfer eine Razzia startete. In ganz Passeier wurden Eltern, Brüder und Schwestern der Deserteure aufgesucht, festgenommen und abgeführt. In den 1980er und 1990er Jahren führten Leopold Steurer, Walter Pichler und Martha Verdorfer Interviews mit den betroffenen „Sippenhäftlingen“. Diese Interviews wurden in dem Buch „Verfolgt, verfemt, vergessen“ veröffentlicht, einige Interviews sind in der Sonderausstellung als Audiodateien nachzuhören.

Karl „Bandit“ Gufler

Unter den vielen Namen ragt einer heraus: Karl Gufler, im Tal „Meiler Karl“ genannt. Ein Mann, dessen Leben Stoff für Abenteuerromane liefert. Knecht aus armen Verhältnissen, Wehrmachtssoldat, dann Deserteur, zum Tode verurteilt, erneut geflohen, schließlich 1947 bei einem Schusswechsel mit den Carabinieri erschossen – mit nur 27 Jahren. „Er war Gesetzesbrecher, Bandit, Robin Hood – je nachdem, wen man fragt“, sagt Historiker Armin Mutschlechner, der sich seit Jahren mit den Südtiroler Deserteuren befasst.In der Todesurkunde der Pfarre von St. Martin steht schlicht: „Beruf: Partisan“. Die Nachkriegsjahre: „Ein ganzes Tal gestand in einem Frage-Antwort-Spiel vor der Schreibmaschine eines Carabiniere alles, was zwischen 1943 und 1947 passiert war“, schreibt Carlo Romeo. Kühe, Speck, Stiefel wurden gestohlen, Heustadel brannten, Menschen wurden erpresst oder geschützt und auch erschossen – ein Wirrwarr aus Angst, Überlebenswillen und Rache.

Die Uniformen wechselten: Blick in die Sonderausstellung im Sandwirtkeller

Offene Wunden

Die Ausstellung sammelt Erinnerungen, die in den Familien überlebt haben. Eine Bäuerin bittet ihren Knecht, krank zu spielen, um dem Krieg zu entgehen. Ein Bauer täuscht die Soldaten, um ein Versteck geheim zu halten. Geschwister von Deserteuren berichten von Zwangsarbeit und Sippenhaft. „Wir wollten nicht einfach schwarz oder weiß zeigen, sondern die Widersprüche“, betont Judith Schwarz, „und auch, dass Deserteur nicht gleich Deserteur ist. Manche wollten schlicht untertauchen und überleben, andere wurden gewalttätig und überschritten rote Linien. „Im zentralen Raum „Unsere Schatten“ tanzen Besucher im Schein einer Installation von Hannes Egger mit ihren eigenen Schatten. Darüber schwebt eine Drohne, begleitet von der Frage: Was werde ich tun? Ein Fingerzeig in die Gegenwart. „Das Thema Desertion ist hochaktuell“, meint Schwarz. „In einer Zeit, in der wieder über ‚Kriegstüchtigkeit‘ gesprochen wird, müssen wir uns fragen, wie wir selbst handeln würden.“

Bilder von Verstecken der Partisanen

Gras drüber?

Der letzte Raum „Gras darüber“ zeigt Fotografien von Klaus Gufler. Sie dokumentieren die einstigen Verstecke – zugeschüttete Erdlöcher, zusammengefallene Ställe, von Moos überwucherte Felsen. Was bleibt, sind Schatten und Geschichten. „Die Spuren werden erst sichtbar, wenn wir hinschauen und nachfragen“, sinniert Judith Schwarz.

Erinnerung, die verpflichtet

Die Ausstellung ist Teil des Euregio-Museumsjahres 2025, das unter dem Motto „Krieg und Krisenzeiten – Widerstand – soziale Ungerechtigkeit“ steht. „Gerade jetzt, da in Europa wieder Krieg herrscht, ist die Frage nach Frieden und Verantwortung aktueller denn je“, sagt Monika Gögele, die Vorsitzende der Stiftung MuseumPasseier.

Noch vor wenigen Jahren schien es undenkbar, dass das Passeier öffentlich über seine „Partisanen“ sprechen würde. Heute, 80 Jahre nach Kriegsende, stehen Besucher im Keller des Sandwirts und hören die Stimmen von Zeitzeugen, lesen Prozessakten, spüren den kalten Luftzug der Vergangenheit. Vielleicht ist das der größte Erfolg der Ausstellung: dass ein Tal beginnt, seine eigenen Schatten zu betrachten – und damit auch die unseren.

Denn, so der Titel: Man sieht, was man sehen will.

Nicht Gras drüber wachsen lassen

Schon Anna Hofer (1765 – 1836) zeigte im Sandwirt Erinnerungsstücke ihres Mannes Andreas Hofer. In den 1820er Jahren waren es vor allem Engländer, die den Tiroler Aufstand gegen Napoleon bewunderten. Rund 150 Jahre später wurde 1995 der Verein „Andreas Hofer Talmuseum –Sandhof“ gegründet. Im Stadel des Sandhofs entstand das MuseumPasseier. 1998 wurden gefährdete Bauerngebäude aus Passeier am Sandhof wiederaufgebaut und so das Freigelände geschaffen. 2001 eröffnete das Museum offiziell: Im Erdgeschoss eine Ausstellung zu Andreas Hofer, im Obergeschoss eine Volkskunde-Abteilung. 2003 folgte eine Außenstelle auf der Jaufenburg. Zum Gedenkjahr 2009 erhielt das Museum einen 500 m² großen Zubau; gleichzeitig entstand das Bunker Mooseum in Moos.

Museumsleiterin Judith Schwarz im Gespräch mit Zeitzeugen

Die BAZ sprach mit Museumsleiterin Judith Schwarz über die aktuelle Sonderausstellung „Was man sehen will – Passeier und seine Partisanen“.

Was sind Deserteure und was sind „Passeirer Partisanen“?

Judith Schwarz: Deserteure sind Männer, die vor dem Militär- oder Kriegsdienst flüchten und sich versteckt halten. Sie flüchten bereits vor der Einberufung oder später von der Ausbildung in der Kaserne oder auch von der Front. Es gibt hierfür im Passeier die Bezeichnungen „Waigerer“ oder „Rëssinteere“, eine Verballhornung des Worts „Deserteure“. 1944 soll Passeier als „Partisanengebiet“ mit Ausgangssperren bzw. mit einem Schild „Achtung Bandengefahr“ deklariert worden sein. Dies hat vielleicht zum umgangssprachlichen Begriff „Passeirer Partisanen“ geführt (gemeint sind bewaffnete Deserteure, die bis 1947 aus persönlichen Motiven ihr „Banditenunwesen“ im Tal trieben), der nicht zu verwechseln ist mit dem standarddeutschen Begriff Partisan bzw. den italienischen „partigiani“, die Teil organisierter und politisch motivierter Widerstandsgruppen gegen eine Besatzungsmacht waren.

Die letzten Kriegsjahre waren im Passeiertal besonders problematisch: Sippenhaft, Deserteure, Partisanen – ein heikles Kapitel der Geschichte. Warum haben Sie dieses Thema in der Sonderausstellung aufgegriffen und wie kam es zum Titel „Was man sehen will“?

Die Ausstellungsräume haben wir mit drei verkürzten Sprichwörtern überschrieben, die genau dieses Heikle zum Ausdruck bringen: Was man sehen will, mitgegangen–mitgehangen, Gras drüber.

„Was man sehen will“ ist dann auch der Titel der Ausstellung geworden, weil er wunderbar andeutet, dass nicht nur persönliche Erinnerungen oder Zugänge selektiv sind, sondern dass auch das kollektive Talgedächtnis und die Geschichtsforschung – beide auf ihre Weise – Dinge nicht sehen oder nicht sichtbar machen wollen. Auch wir als Museum haben jahrelang diesen Teil der Talgeschichte nicht gesehen, weil wir ihn einfach ausgeblendet haben.

Wie reagieren die Menschen auf die Ausstellung?

Erste Reaktionen haben wir vor allem von Einheimischen: Sie erzählen uns von persönlichen und emotionalen Verknüpfungen zu den Deserteuren, positiven und negativen. Darüber hinaus kommen fachliche Fragen, die sich auf Recherchen, Dokumente oder Kriegsfotos in der eigenen Familie beziehen.

Wie lange ist die Sonderausstellung noch zu sehen?

Die Ausstellung endet erst im Herbst 2026. Heuer läuft sie noch bis einschließlich 8. November, das ist gleichzeitig der Tag der Offenen Tür mit kostenlosem Eintritt, danach ist das Museum in Winterpause.

Wir waren nicht nur Opfer, wir waren auch Täter

1997 wagten sich Leopold Steurer, Martha Verdorfer und Walter Pichler an ein Tabuthema. In „Verfolgt, verfemt, vergessen“ beschäftigen sie sich mit den Schicksalen von Südtiroler Wehrmachtsdeserteuren, Wehrdienstverweigerern und ihren Familien während des Nationalsozialismus. Die Publikation basiert auf Interviews mit den Betroffenen und deren Angehörigen und dokumentiert ihre Lebensgeschichten. Einige dieser Interviews aus Passeier sind in der Sonderausstellung im MuseumPasseier im Originalton nachzuhören.

Die BAZ sprach mit dem Historiker Walter Pichler.

Der Lananer Historiker Walter Pichler

Stimmt es, dass das Passeiertal von 1943 – 1945 das Zentrum des antinazistischen Widerstands in Südtirol gewesen ist?

Walter Pichler: Aufgrund der großen Anzahl an Deserteuren, die es im Passeiertal gab, nämlich 80 namentlich bekannte, und auch aufgrund der Tatsache, dass es eine bewaffnete Gruppe von Deserteuren dort gab, hat Leopold Steurer wohl zu Recht diese Formulierung verwendet.

Kann man in Südtirol überhaupt von einem aktiven Widerstand gegen das Naziregime sprechen?

Eigentlich müsste man von zwei Widerstandsgruppen sprechen, die es in der Zeit der Operationszone Alpenvorland in Südtirol 1943 – 45 gab. Es gab eine italienische, städtisch geprägte Gruppe in der Bozner Industriezone um den leitenden Angestellten der Magnesiumwerke, Manlio Longon. Und es gab den Andreas-Hofer-Bund um den Brixner Journalisten Hans Egarter, der von Meran aus Kontakte zu Gegnern und Verfolgten des NS-Regimes pflegte, vor allem jenen des Passeiertals. Darüber hinaus war Egarter in Kontakt mit den alliierten Geheimdiensten, die in der Schweiz stationiert waren. Im April 1945 plante Egarter eine militärische Befreiungsaktion und war in Funkkontakt mit den Alliierten, welche Waffen für diese Aktion aus der Luft abwerfen sollten. Aufgrund des vorzeitigen Kriegsendes kam es nicht mehr dazu.

Welche Überlebensgeschichten aus dem Krieg haben im Familiengedächtnis der Passeirer überlebt?

Zahlreiche! Für mich sind die von Steurer recherchierten Überlebensgeschichten der sieben Deserteure aus St. Leonhard, die sich im Herbst 1944 freiwillig stellten, um ihre Familienangehörigen nicht zu gefährden, bedeutsam. Sie wurden, entgegen allen Versprechungen, in verschiedene Arbeits- und Konzentrationslager des Dritten Reichs deportiert und mussten Schreckliches erleben. Auch die von Martha Verdorfer recherchierte Geschichte von Theresia Raich aus Stuls, die aufgrund der Sippenhaftung im Lager Bozen in der Reschenstraße inhaftiert war, hat mich berührt. Frau Raich hatte ein Leben lang unter den Folgen der unmenschlichen Haftbedingungen im Lager Bozen zu leiden, und über ihren Sohn sagte der verständnisvolle Ortspfarrer einmal: „Der hat Lager davongetragen.“ Aufgrund der Forschungen zur Epigenetik wissen wir heute, dass Traumata innerhalb von Familien tatsächlich vererbt werden können!

Was hat es mit Karl Gufler auf sich?

Die Geschichte von Karl Gufler wurde vom italienischen Historiker Carlo Romeo als sehr lesenswerter Roman aufgeschrieben. Sein Schicksal in wenigen Zeilen zu schildern, wäre verwegen. Um es trotzdem zu versuchen: Gufler hatte eine harte Kindheit, die Mutter früh verstorben, der Vater verschuldet, wuchsen er und seine Geschwister schon als Kinder als Dienstboten bei Bauern auf. Nach der Option kam Gufler zur deutschen Wehrmacht, kämpfte drei Jahre lang und entschloss sich bei einem Genesungsurlaub in der Heimat zu desertieren. Er wurde verhaftet, kam in eine Strafkompanie nach Ungarn, von wo er erneut in die Heimat flüchtete. Er wurde Anführer der Passeirer Wehrdienstverweigerer und Deserteure, die sich in den Passeirer Bergen versteckt hielten. Die Partisanengruppe, die er leitete, wurde auch abschätzig als „Gufler-Bande“ tituliert. Gufler und seine Mitstreiter hatten ein großes Bedürfnis nach Abrechnung mit den nazistischen Verantwortlichen im Passeiertal, und sie führten entsprechende Strafaktionen durch. Darüber hinaus unternahmen sie auch Überfälle rein krimineller Natur („Speckräuber“), was Guflers Ruf als bewunderten Partisanenführer natürlich ruinierte. Karl Gufler starb schließlich in einem Feuergefecht mit den Carabinieri anlässlich eines geplanten Überfalls in der Nähe des Quellenhofes auf einen wohlhabenden Holzhändler des Tales.

Die große Razzia vom 21. September 1944 in Passeiertal. Passt der Begriff?

Ja, der Begriff passt schon. Das war natürlich ein einschneidendes Ereignis für das Tal, eine Katastrophe für 16 Passeirer Familien, deren Angehörige als Geiseln der Sippenhaft nach Bozen verschleppt wurden. Es war Markttag in St. Leonhard, und die SS startete mit Hilfe Einheimischer die Verhaftung von beinahe 50 Eltern, Brüdern und Schwestern von Deserteuren. Auf den Höfen blieben nur noch Kranke, Alte und Kinder. Manche Höfe wurden auch einem Verwalter unterstellt. Die Verhafteten wurden auf LKWs nach Bozen ins Lager gebracht, der jüngste ist 14 Jahre alt, der älteste 70! Die meisten von ihnen sind bis Kriegsende im Lager inhaftiert geblieben.